Aus dem Englischen: Heiner Kober

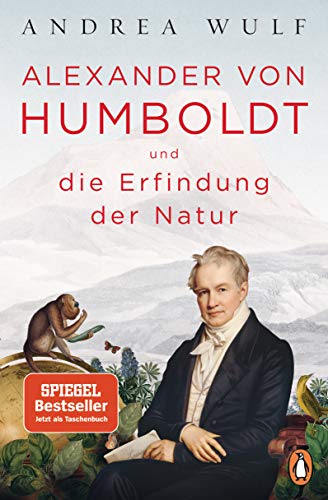

Man will das Buch gar nicht aus der Hand legen! Bevor ich auf den Inhalt eingehe, möchte ich meine Bewunderung für die Autorin ausdrücken. Sie hat sich nicht nur durch Humboldts tausende Briefe und Werke durchgearbeitet, sondern auch zahllose Werke von Zeitgenossen und Sekundärliteratur mit einbezogen. Allein der Anhang umfasst 133 Seiten! Es wurde die Biografie eines Genies, congenial geschrieben von Andrea Wulf!

Alexander von Humboldt (1769-1859) wollte immer schon die Welt mit eigenen Augen erfahren, erforschen. Doch seine Eltern hatten eine Beamtenlaufbahn im Dienste des Preußischen Königs vorgesehen. Zähneknirschend studierte Humboldt Bergbautechnik. Als Bergassessor erkannte er schon früh, wie wichtig die ERhaltung der Wälder ist. Holz war der wichtigste Rohstoff zu dieser Zeit. Humboldt wies vehement auf die Wichtigkeit des Waldes für das Klima hin und warnte als erster überhaupt vor den katastrophalen Folgen der ausbeuterischen Abholzung.

Mit 30 Jahren konnte Humboldt dank seines reichen Erbes sichden lang gehegten Lebenswunsch erfüllen und die Reise nach Südamerika antreten. Fünf Jahre lang erforschte er unter schwierigsten Bedingungen gemeinsam mit dem Botaniker Aimé Bonpland die Llanos, das Orinocogebiet, überquerte die Anden und bestieg den Chimborazo. Malaria, Mückenplagen, Kälte und Hitze – all das ertrug er, ohne auch nur einmal an Aufgabe zu denken. Er schleppte schwere Messgeräte durch unwegsames Gelände,sammelte Pflanzen, Gesteine, Tiere und führte genaueste Aufzeichnungen. Bevor er nach Europa zurückkehrte besuchte er Thomas Jefferson, den dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jefferson hatte mehr Interesse für die Natur als für die Politik. Die Forschungsergebnisse Humboldts sog er deshalb wissbegierig in sich auf.

Zurück in Europa wurde Humboldt wie ein Weltstar gefeiert. Seine Vorträge, zu denen auch Frauen Zugang hatten, wurden gestürmt. Das Publikum stand bis auf die Straße Schlange. Er verstand zu faszinieren. Seine Ideen beeinflussten und beeindruckten unter anderem Goethe, mit dem er befreundet war. Simon Bolivar wurde durch Humboldts Einfluss zum Revolutionär, zum Befreier, der gegen den Sklavenhandel und die spanische Kolonialmacht kämpfte. Humboldt wurde nie müde auf die Bedrohungen der Natur durch den Menschen hinzuweisen. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse waren Grundlage für viele späteren Forscher.

Neben all den Empfängen und Vorträgen hatte Humboldt nur einen Wunsch: wieder zu reisen. Sein Wunschziel war Indien. Jedoch bekam er nicht die dazu nötige Erlaubnis vom britischen Empire. So folgte er 1829 der Einladung des russischen Zaren Nikolaj I. All die Strapazen dieser Reise machten dem 60ig-Jährigen nichts aus. Kälte, endlose Kutschenfahrten, lange Wanderungen – all das ertrug er. Sein Forschungseifer machte ihn immun gegen Krankheiten. Auf dieser Reise kam er bis an die Grenze Chinas.

Zurück in Berlin begann Humboldt im Alter von 65 Jahren an seinem mehrbändigen Werk „Kosmos“ zu arbeiten. Sein Ziel war es, die ganze materielle Welt in einem Werk darzustellen. Seine Zeichnungen und sein Stil waren so anschaulich und lebendig, dass die 4 Bände zu den meistverkauften und meistgelesenen Büchern zählten. Bis zu seinem Tod im Jahre 1859 blieb Humboldt geistig rege, schrieb tausende Briefe in alle Welt, schuf ein riesiges Netzwerk zwischen Wissenschaftlern und Künstlern. Wenn Humboldt im Mai 1859 stirbt, hat der Leser das Gefühl, einen Gefährten, der ihn durch viele Stunden und Tage begleitet hat, verloren zu haben.

http://www.bertelsmann.de