„Die Geschichte zwischen Rossini und Dostojewskij ist erfunden“, klärt Michael Dangl die Leser auf der Innenseite des Covers auf.

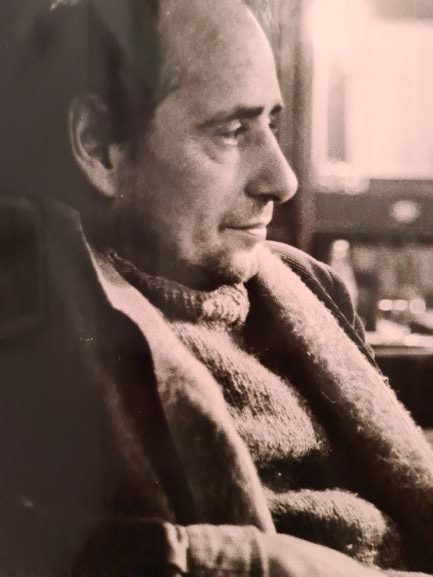

Geschickt verbindet Michael Dangl in dem Roman drei seiner „Passionen“: die Liebe zur Musik, besonderns zu der von Rossini, die Liebe zur russischen Literatur, besonders zu der von Dostojewskij, und natürlich seine Begeisterung für Venedig. Liest man den Roman, so muss man neidvoll anerkennen: der Mann kennt sich auf allen drei Gebieten aus. In einem Interview betonte er, die Romane Dostojewskijs auf Russisch gelesen zu haben. Man weiß ja, dass Michael Dangl sehr oft seine Frau besucht, die in Russland lebt, und er daher einen intensiven Bezug zu diesem Land und der Sprache hat..

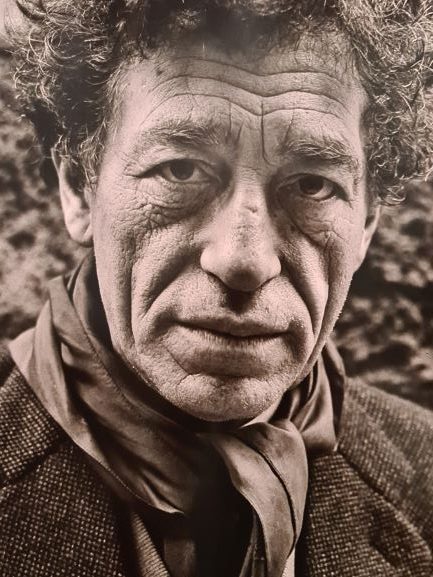

Der Einfall, den düsteren, lebensunfrohen, schwermütigen Dostojewskij dem lebensbejahenden Genussmenschen Rossini gegenüber zu stellen, ist ziemlich gut. Dazu noch Venedig als Ort des Geschehens – diese Dreierkomposition muss ja ein Erfolg werden!

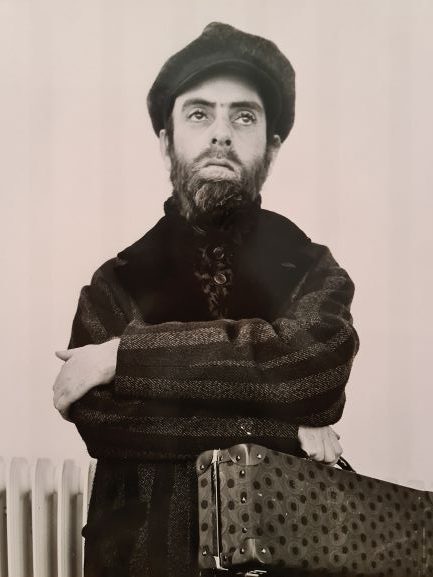

Dostejewskij kommt nach einer Italienreise, die er ohne Begeisterung abolviert hat, erschöpft in Venedig an. Eigentlich hat er vor, am nächsten Tag wieder abzureisen. Es ist schwül, er versteht kein Wort Italienisch – nicht die besten Voraussetzungen also, die Schönheit der Stadt zu genießen. Ein für Dostojewskij eher aufdringlich wirkender Kofferträger namens Beppo nimmt sich seiner an und bringt ihn zur Unterkunft. Später wird sich herausstellen, dass Beppo zur Entourage Rossinis gehört und sich immer wieder um Dostojewskij kümmern, ihn einmal sogar das Leben retten wird. Am nächsten Morgen wartet Beppo auf den unwirschen Dichter und geleitet den Widerwilligen durch die Gassen Venedigs. Nichts kann Dostojewskij von der angeblichen Schönheit überzeugen. Er schwitzt und will nur seine Ruhe. Und bald beginnt sich im Leser Ungeduld zu rühren. Nach gefühlten zweihundert Seiten – in Wahrheit etwas über hundert – tut sich noch immer nichts. Wir gehen mit dem müden Dichter durch Venedig, hin und wieder erkennt man eine Gasse oder einen campo aus eigener Venedigerfahrung und bewundert das Detailwissen des Autors. Aber das reicht nicht, um das Interesse wach zu halten. Die Sätze schrauben sich in die Länge, so lange und mühevoll, wie der Gang des Dichters. Als der den Markusplatz betritt, empfindet er zwar die Schönheit der Architektur, aber auch Ängste und Erinnerungen an seine Zeit im Straflager überfallen ihn, als er in eine Passkontrolle gerät. Am Abend dieses ersten Tages betritt er vollkommen erschöpft eine kleine Trattoria, wo er – endlich, sagt der ebenso erschöpfte Leser – auf Rossini und dessen heitere Entourage trifft. Nun beginnt die eigentliche Geschichte.

Lebenslust und Lebensüberdruss

Größere charakterliche Gegensätze hätte der Autor gar nicht finden können. Rossini hat lange schon das Komponieren sein lassen und sich dem Lebensgenuss hingegeben: Essen, trinken, Musik und Gesang, heitere Gesellschaft. Geld spielt keine Rolle. Dostojewskij, bettelarm, mit den Erfahrungen des Straflagers im kranken Körper, kann da nicht mithalten. Doch er bewundert die Urkraft, die Rossini antreibt, wenn er auch von dem Tempo, mit dem alles abläuft, überfordert ist. Im Gespräch zwischen den beiden flicht Michael Dangl geschickt historische Fakten über Venedig ein – etwa über den Hass der Venezianer auf die österreichische Besatzung oder über Künstler, die Venedig geprägt haben. Auch hier braucht der Leser Geduld, denn oft sind diese Passagen sehr lange und man bekommt den Eindruck, hier brüstet sich ein Autor allzu sehr mit seinem Wissen. Dann der Paukenschlag: Rossini schlägt Dostojewskij vor, ein Libretto für die von ihm geplante Oper über Casanova zu schreiben! Die Versuchung ist groß, diesen Vorschlag anzunehmen. Aber Dostojewskij zögert, weiß im Innersten, dass er für diese heitere Figur eines Weiberhelden und Lebenskünstlers nicht das nötige Verständnis aufbringen kann. Am Ende der Geschichte ist klar, Dostojewskij wird das Libretto nicht schreiben und Rossini die Oper nicht komponieren. Doch bis dahin erfahren wir noch viel über Dostojewskij, über seine Spielsucht, über die missglückte Ehe und immer wieder über die Zeit im Straflager. Als Kontrapunkt flicht Michael Dangl die kuriosen Ausflüge mit Rossini ein, etwa die Fahrt in einem Privatboot in die Lagune. Es wird gegessen, Karten gespielt, getrunken, kokettiert und auch geschwommen. Die Episode, als Rossini sich in einem fahrbaren Zelt ins Wasser tragen lässt, ist besonders witzig und erinnert an die Königin Victoria, die sich auf Isle of Wight ebenfalls in einer „Wasserkarrosse“ in die Fluten fahren ließ.

Es sind die vielen skurrilen Einfälle, die Michael Dangl in die Geschichte einflicht, die den Leser bei der Stange halten und über so manche Passagen, in denen der Autor seine Protagonisten allzu lange philosphieren lässt, hinweg helfen. Gerade deswegen verzeiht man dem Autor auch so manche Sprachkapriolen, wie etwa wenn er über die „Kurzatmigkeit der Gassen Venedigs“ schreibt.

Der Titel

Im Roman gerät Dostojewskij bei einer Wanderung in das Dorf Malamocco am Ende des Lido. Er lernt dort eine junge Frau kennen, hilft ihr bei der Gartenarbeit. Es entspinnt sich eine zarte Liebe. Zum Abschied schenkt sie ihm eine große Tomate aus ihrem Garten, die er wohlbehalten bis Petersburg bringt. So gesehen müsste der Titel „Eine Tomate für Dostojewskij“ heißen oder auf gut Österreichisch: Paradeiser für Dostojewskij. Aber Orangen klingen halt einfach besser.

Michael Dangl ist ein interessantes Charakterbild der beiden Künstler und eine Hommage an Venedig gelungen. Was er aber an Bildungswissen in die Seiten stopft, beschwert den Roman sehr und nimmt viel von der Leichtigkeit, mit der die Geschichte fast wie ein Märchen daherkommt.

http://www.braumueller.at