Regie: Torsten Fischer, Bühnenbild und Kostüme: Herbert Schäfer und Vasilis Triantaphillopoulos. Liveband: Christian Frank, Herbert Berger, Andy Mayerl, Klaus Pérez-Salado

Mut zur entblößenden Selbstdarstellung bis zur Entstellung zeigt Sona McDonald in der Rolle als Marlene Dietrich. Und: Mit unerschöpflicher Kraft sowohl gesanglich als auch darstellerisch führt sie gemeinsam mit ihrem congenialen Kollegen Martin Niedermair das Publikum durch die Höhen und Tiefen im Leben von Marlene Dietrich.

Bevor sie zur „der“ Dietrich wurde, musste sie durch Berlin und Wien (!) tingeln. Es dauerte nich lange, da fiel sie Josef von Sternberg auf. Er formte sie und machte sie zum best bezahlten Star ihrer Zeit. Nicht nur der Broadway und Hollywood lagen ihr zu Füßen, auch die Soldaten in den Schützengräben, die ihr Leben im Kampf gegen Hitler riskierten. Drei Jahre tingelte sie unter härtesten Bedingungen von Lager zu Lager, um die „Jungs“ aufzuheitern. Das war ihr Beitrag im Kampf gegen Hitler. Sie hasste nicht ihr Vaterland, sondern die Nazis und Hitler. Dem exzessiven Leben folgte die große Einsamkeit: 13 Jahre lang verließ sie ihre Wohnung nicht mehr und starb allein.

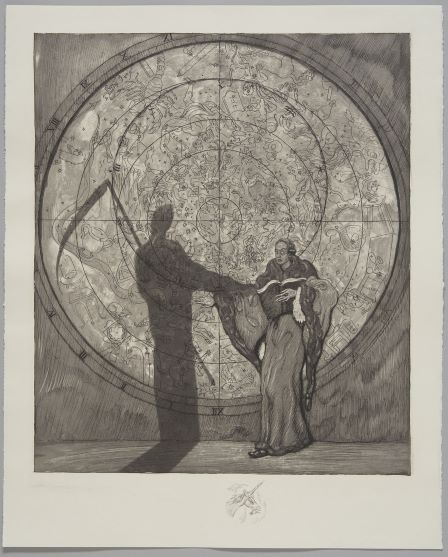

In einer dämmergrauen Bühne, die einmal Schlachtfeld, Schlafzimmer, Bühne in der Bühne ist, durchlebt und durchtanzt Sona McDonald mit grandiosem Einsatz all ihrer Fähigkeiten dieses Leben eines Stars, der Männer, Ruhm, Niederlagen, Drogen, Alkohol in vollen Zügen konsumierte, nur um über ihre Scham hinwegzukommen, eine Deutsche zu sein. Nachdenklich steht sie am Bühnenrand und raisonniert: Ob irgendjemand den Konflikt in ihr verstehen kann: Froh zu sein über das Bombardement der Alliierten und zugleich die Bomben zu verfluchen, die ihre Mutter, die in Berlin lebte, töten könnten.

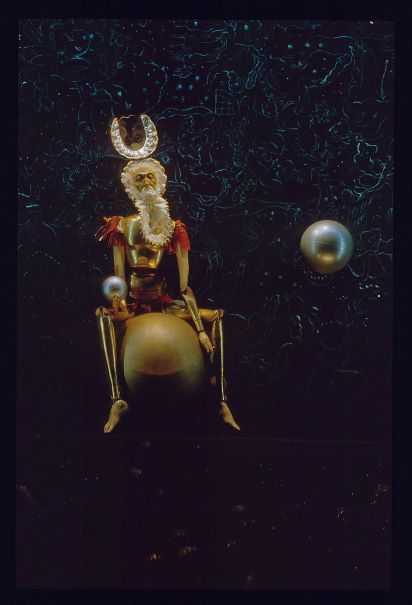

Durch alle Höhen und Tiefen, ihre Triumphe, ihr Verliebtsein, ihre bodenlose Enttäuschung, wenn sie wieder einer ihrer Liebhaber verlassen hatte, begleitete sie congenial Martin Niedermair. Er war Sternberg, Coward, wurde Yul Brynner oder irgendein anderer der befristeten Liebhaber. Er war Beschützer, Begleiter, Kritiker – wenn man so will, ihr zweites Ego.

Begeisterter Beifall dankte den beiden Künstlern und der Band.