„Welch eine Oase in der Wahnsinnsweihnachtsstadt Wien!“ So begrüßt Angela Sixt, eine der vier Puppenspielerinnen das Publikum. Wer sich vielleicht gerade durch den Adventmarkt amKarlsplatz oder am Rathausplatz durchgedrängt hat, der nickt verständnisvoll. Das Museum wird kaum von Adventtouristen heimgesucht. Liebhaber des Balletts und des Theaters kennen natürlich diesen Ort der Beschaulichkeit.

Richard Teschner

Nach einer ausführlichen Besichtigung der aktuellen Ausstellung „Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne“ betritt man den vielleicht allerkleinsten Theaterraum Wiens, wenn nicht sogar Österreichs, wenn nicht Europas! Ein Theaterzimmerchen im reinsten Jugendtil: Der wundervolle Jugendstilluster wirft ein mattes Licht auf die Vitrinen aus den Wiener Werkstätten. In ihnen lagern die Puppen des vielbegabten Richard Teschner (1879-1948). Er war ein Allroundgenie: Maler, Grafiker, Bildhauer, Puppenbauer und Pupenspieler. Letzteres mit intensiver Leidenschaft.Als er die Tochter des K&K Hoftischlermeisters Paulick heiratete, verbrachte er die Sommerfrische mit ihr in der väterlichen Villa am Attersee, wo auch Klimt, Emilie Flöge und viele Künstler der Jahrhundertwende verkehrten. Während des Aufenthaltes in Amsterdam und Den Haag lernte er die indonessichen Wayang-Puppen und die Marionetten aus Bali kennen. Davon beeinflusst schuf Richard Teschner seine Figuren. Mit Holzstäben werden Kopf, Hände und Beine bewegt. „Ich habe ihnen nie ein Wort, und wäre es von Goethe selbst, in den hölzernen Mund gelegt“, soll er gesagt haben.

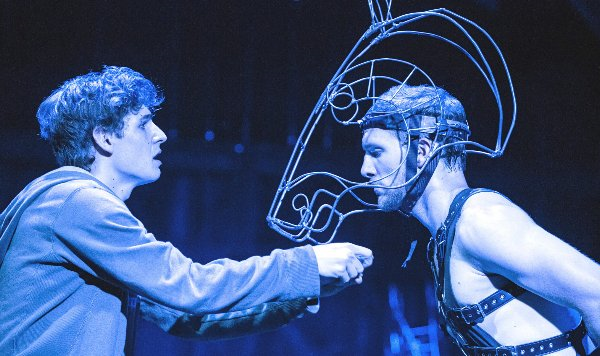

Die Lebens- Uhr und Der Sonnentanz

Der Sonnentänzer . Foto: Theatermuseum KHM Museumsverband

Hinter einem Rundspiegel aus geölbtem Glas bewegen sich laut- und sprachlos die zarten Figuren. Dazu ertönt leise Musik. Man muss sehr konzentriet zusehen, um die kleinen Bewegungen der Puppen zu verstehen.

Das Spiel beginnt: Vor der Darstellung der astronomischen Rathausuhr in Prag hockt der Tod, in nonnenartiges Gewand gehüllt. Er wartet auf Opfer: Dem Bettler schenkt er weitere Lebenszeit, der Narr foppt ihn. den armen Gelehrten jedoch fällt er mit der Sense, die Mutter, die am Leben verzweifelt und ihm ihr Kind hinreicht, überlässt er einem jungen Ritter. Der Tod als Richter, als Tröster auch.

Auf einer goldenen Kugel tanzt der Sonnengott, der zugleich die vier Jahreszeiten und die vier Lebensalter symbolisiert.

Diese beiden Spielminiaturen werden von zarter Musik begleitet, manchmal Flöte mit Gamelaninstrumenten, dann wieder Klavier. Für eine kurze Stunde vergisst man Hektik und Sorgen, glaubt sich im Kreis von Gamelanspielern in Bali oder Java.

Bis 23. Dezember ist das „Weihnachtsspiel“ zu sehen. Ein wichtiger Tipp: Kommen Sie früh genug, um sich einen Platz in der 1. oder 2. Reihe zu sichern. Denn in der 5. Reihe sind die Feinheiten der Figuren auch für Normalsichtige nur schwer auszumachen.